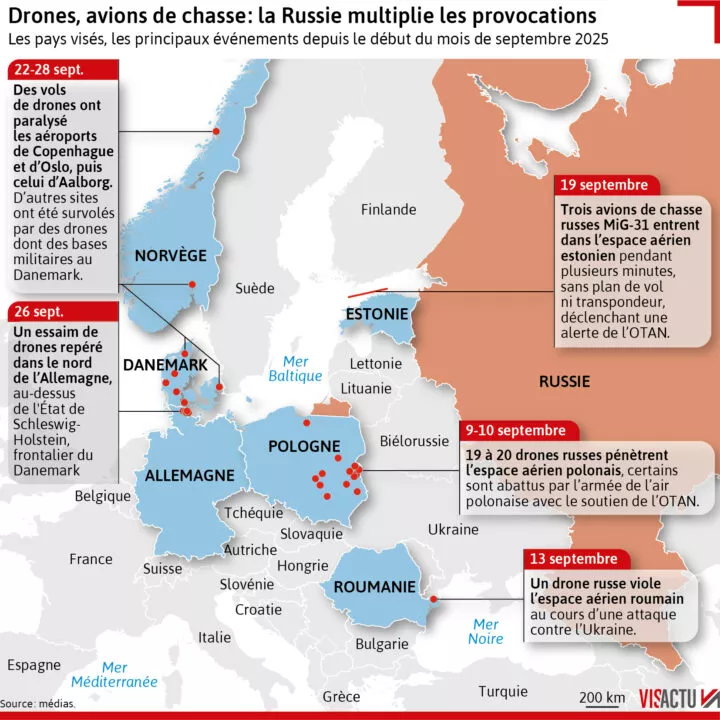

Des drones dans les espaces aériens polonais et danois, des avions de chasse dans le ciel de l’Estonie, des missiles au-delà de la Pologne, un pétrolier fantôme arraisonné au large de Saint-Nazaire…La succession de provocations, selon toute vraisemblance venant de Russie, ne sont pas des incidents isolés, mais relèvent d’une organisation méthodique pour tester la capacité de réaction de l’Europe.

Estonie, Pologne, Danemark… les survols des espaces aériens européens par des appareils étrangers se multiplient. En Pologne et au Danemark, des drones ont fait irruption, obligeant notamment le gouvernement à fermer des aéroports et à renforcer la sécurité de bases militaires. Plus grave encore, en Estonie, des avions de chasses ont pénétré dans l’espace aérien pendant une dizaine de minutes, sans plan de vol et avec les transpondeurs éteints, contraignant l’Italie (qui assure depuis août la surveillance aérienne des pays baltes pour l’OTAN), à faire décoller trois avions de chasse pour les intercepter. Nouvelle alerte, en France cette fois : au large de Saint-Nazaire, un pétrolier de la « flotte fantôme » russe, suspecté de contourner les sanctions et d’être lié à des activités hybrides, a été arraisonné par la marine française.

Pris isolément, ces événements peuvent sembler mineurs, mais ensemble, ils dessinent une stratégie cohérente : tester la solidité de l’Europe par des provocations graduelles. L’histoire récente en fournit le fil conducteur. En 2008, la guerre en Géorgie n’a suscité qu’une réponse diplomatique timide. En 2014, l’annexion de la Crimée a entraîné des sanctions, mais sans dissuasion réelle. Depuis 2020, la Biélorussie est devenue un relais stratégique et opérationnel du point de vue militaire de Moscou : malgré de multiples avertissements, l’Europe n’a pas vraiment réagi. Enfin, l’invasion de l’Ukraine en 2022 a provoqué un sursaut, mais calibré, pour éviter l’affrontement direct. À chaque étape, l’absence de stratégie commune claire a ouvert la voie à l’escalade suivante.

Trois défis immédiats sont désormais posés.

D’abord, la crédibilité de la défense collective : chaque incursion interroge la valeur de l’article 5 de l’OTAN.

Ensuite, la sécurité des infrastructures et des populations : aéroports, réseaux énergétiques, bases militaires peuvent être neutralisés en quelques heures, avec des conséquences directes pour les citoyens.

Enfin, l’unité politique : face à Moscou, les divisions des dirigeants des 27 pays membres, entre prudence et fermeté, fragilisent l’ensemble du dispositif.

Pourtant trois réponses sont aujourd’hui incontournables.

- La première est opérationnelle : surveiller davantage et mieux les mers et les airs, neutraliser les drones, contrôler systématiquement les navires suspects, et accélérer la mise en place du « mur de drones » européen.

- La deuxième est politique : chaque violation doit déclencher automatiquement une condamnation commune, accompagnée de sanctions claires, sans ambiguïté et encore moins de silences. Ce n’est pas le cas

- La troisième est stratégique : définir une doctrine européenne de riposte proportionnée et crédible, afin que Moscou ne doute plus de la détermination du continent.

Ces mesures n’ont pas pour but d’alimenter l’escalade, mais au contraire de tenter de la prévenir, car c’est le flou et l’absence de réponses fortes et coordonnées qui encouragent la provocation. En d’autres termes, tant que l’Europe réagira tardivement et de manière fragmentée, elle renforcera la conviction du Kremlin que ses lignes rouges sont malléables.

Il est temps de rompre avec l’attentisme, de défendre nos frontières et la construction commune de cette Union qui ne peut se limiter à un espace d’échanges économiques et universitaires. L’Europe doit montrer qu’elle n’est pas un espace ouvert aux intrusions, qu’elles soient, d’ailleurs, militaires ou qu’elles prennent des formes plus insidieuses, mais une communauté de nations décidées à défendre leurs valeurs.

Il est donc temps de ne plus laisser passer ces provocations, mais de répondre clairement, ensemble, et sans équivoque, et ne plus jouer les funambules une ligne de crête entre prudence et fermeté. L’Europe doit désormais choisir la détermination.

L’équipe de La République en Commun